問い合わせ先:mahlergstav@gmail.com

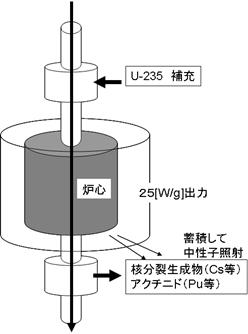

燃焼モデル ここまでは、燃焼方程式というよりも崩壊方程式である。中性子による原子核反応を考慮してはいるが、沸騰水型炉とは、環境が全く違う。 例えば、ウラン溶液を循環させ、核分裂で消費したウラン235を常 このような原子炉は溶融塩炉という概念で提案され、実際に運転された実績もある。最近、注目されているトリウム溶融塩炉は、まさにこれである。 ただし、取り出した核分裂生成物等は、蓄積して炉心からの中性子を照射し続けるというわけの判らないことをしているシステムである。そこが根本的に違うが。 福島原発は、これと全く違う。最長でも13ヶ月連続運転し、運転中に燃料の補充や核分裂生成物やアクチニドの抽出はやらない。1年に1/4の燃料を取り替えるので、取り出す燃料は、4年間炉心であぶられ続ける。 崩壊方程式

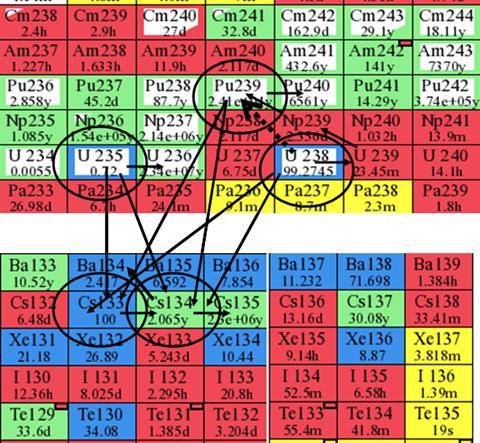

の右辺第一項の単位時間当たりの核分裂数 右辺第一項を、もっと詳細化する。Xe-133で飽和し、Cs-133とCs-134の数が時間とともに変化するモデルで考えてみる。 Xe-133、Cs-133、Cs-134は核分裂で直接生成される。核分裂を起こす物質はウラン235と僅かではあるが、ウラン238も核分裂を起こす。運転していく過程で多くの核分裂性物質が生成されるが、簡単化してウラン235、238、プルトニウム239のみを扱う。 ウラン238は(n,γ)反応でウラン239になりウラン239は半減期23分でネプチニウム239へβ崩壊し、ネプチニウム239は半減期2.3日でプルトニウム239になる。プルトニウム239も核分裂をおこす。このように、ウラン235とウラン238は核分裂反応でXe-133、Cs-133、Cs-134を生成し、(n,γ)反応とα崩壊で他の物質に変化していく。これをもっと整理する。

ウラン235: 1.α崩壊でトリウム231に変る単位時間あたりの確率 2.核分裂を起こす単位時間あたりの確率 3.(n,γ)反応でウラン236に変る単位時間当たりの確率 4.単位時間当たり全消滅確率 ウラン238: 1.α崩壊でトリウム234に変る単位時間あたりの確率 2.核分裂を起こす単位時間あたりの確率 3.(n,γ)反応でプルトニウム239(ウラン239ネプチニウム239は半減期が短いのでスルーする)に変る単位時間当たりの確率 4.単位時間当たり全消滅確率 プルトニウム239: 1.α崩壊でウラン235に変る単位時間あたりの確率 2.核分裂を起こす単位時間あたりの確率 3.(n,γ)反応でプルトニウム240に変る単位時間当たりの確率 4.単位時間当たり全消滅確率 単位時間あたりの核分裂数Λfは、

である。ウラン235、ウラン238、プルトニウム239の核分裂収率は異なるので、それを反映させると、

これをベクトルと行列で表す。

と書くと、燃焼方程式は、

となり、解は

となる。ここで、

となろう。 あとは、

の計算ができると、燃焼方程式は解けることになる。この計算は、意外と簡単にできる。 行列 時間を細かく分けて、仮に贅沢に10日刻みで計算したとすると、

で十分である。行列

このよう漸化的に求めていく。 α崩壊やβ崩壊の崩壊定数は、原子炉の状態(出力や温度)とは全く独立した定数なので、事前に与えることができる。反応率は原子炉の状態、特に出力で大きく変る。大まかには、出力に比例すると考えてよい。 反応率は、中性子の量(中性子フラックス)×原子核固有の反応確率(反応断面積)、の関係にある。反応断面積は原子核固有なので原子炉の状態では変らないが、中性子フラックスは、かなり変る。 中性子フラックスは、原子炉内の位置でも変る(空間分布)。また、中性子のエネルギーでも変る(エネルギー分布)。これらの分布は、原子炉理論に基づく中性子輸送ボルツマン方程式や中性子拡散方程式を解くことで求める。これらの方程式は、高度かつ複雑なコンピュータプログラムで数値的に解く。簡易手法もないことはないが、精度があらすぎて、安易に用いることはできない。 初期組成 300万KWも出力があると、10日後でもウラン235が有意に減り、反応率に掛け算する最初の換算係数で核分裂数が減り、300万KWにならないので、ウラン235等の核分裂生成物が減少した分を補正して換算係数を増やす。実装の詳細は、EXCELファイルを参照方。 時間が経過すると、核分裂生成物(FP)や核分裂性物質(アクチニド)が湧いてきて、原子炉内の中性子の空間分布とエネルギー分布が変わってくる。シンプルな問題でも、半年(180日ほど)経過したら、原子炉計算を実施し更新された組成 建前は、このように大変な問題になるが、問題によっては、厳密な原子炉計算をしなくてもよい場合もあろう。Cs-134生成量の評価が、これに該当するかどうか調べてみる。 |

|

まじめな取り組み どの程度難しいのか この程度は難しい Cs-134の由来 単独での見積 Cs-133 壊変モデル 燃焼モデル Cs-137 ↓ |