問い合わせ先:mahlergstav@gmail.com

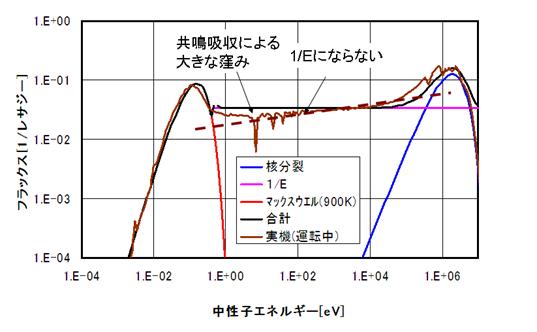

実効共鳴積分 原子燃料の成分は、ウラン238が殆どである。(95%以上)ウラン238の(n,γ)断面積の励起関数を示す。

無限希釈断面積とは、1/E分布で赤いカーブを積分したものである。ウラン238の(n,γ)断面積は、これだけ複雑かつ大きな変化をするので、原子燃料内の中性子が単純な1/E分布をすると仮定することには無理がある。実際は、赤の曲線を上下に反転させた分布になるはずである。熱外領域の断面積は、

1/E分布ではなく、本当の中性子束φ(E)で平均しなければならない。

本物の中性子束に中性子エネルギーを掛け算したもの(レサージー換算の中性子束)を断面積に掛け算したものが断面積だと想定したときの共鳴積分を実効共鳴積分と言う。何故、こんな面倒なことをするかというと、実効共鳴積分は比較的簡単に測定できるからである。学生実験では必須と思う。 ウラン238の場合で説明する。水槽中にアメリシウム−ベリリリウム等の中性子源置き、その近くにカドミウムの板で挟んだウラン238の板を置く。カドミウムは0.65[eV]以下の中性子を完全に吸収し、それ以上の中性子はすかすかに透過する。水槽中の中性子は水で減速され、1/Eの成分と熱中性子の成分の2つになるが、熱中性子はカドミウムが完全に吸収するので、カドミウム板に挟まれたウラン238は、1/E成分の中性子のみを吸収する。ウラン238の板に生成された、ネプチニウム239が発生するγ線を測定することで実行共鳴積分を測定できる。 ウラン238の板の厚さを厚くしていくと、ウラン238の共鳴吸収が1/Eの中性子束を変化させ、実効共鳴積分は小さくなっていく。ウラン238の板厚を極めて薄くすると、共鳴積分に限りなく近づく。板厚が極めて薄いとは、極めて薄い濃度にしたことになるので、無限希釈という。 動力炉の燃料棒は半径が5mm程度であるので、中性子束を1/Eから大きく乱す。

1/Eの分布になるには、散乱のみで大きな吸収があってはならないが、ウラン238の吸収は大きいので、散乱減速の過程で吸収され、低エネルギー部の中性子が減り、中性子束は一定(1/E)にならない。

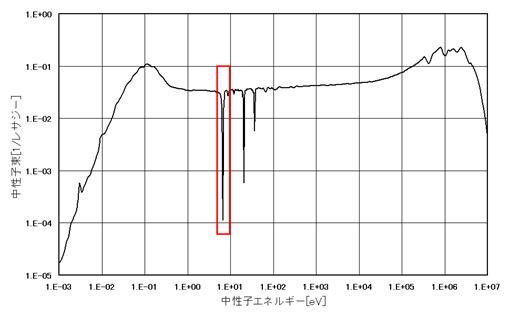

さらに、共鳴吸収で特定のエネルギーで中性子束は大きく窪む。もっとエネルギー分解能をあげ、6[eV]から7.5[eV]の範囲を拡大する。

ウラン238の共鳴吸収は、6.7[eV]が有名であるが、この部分の中性子束を詳細に見ると、燃料表面から中心までの5mmの間で、中性子束は100倍程度変化する。共鳴部分では表面で中性子の大部分が吸収され、中心部まで届かないために中性子の吸収が小さくなる。自己遮蔽効果。

他の燃料棒で共鳴部分の中性子束が小さくなった中性子が燃料棒に入射するため、最初から共鳴部分の中性子束は小さくなっている。そのために、中性子の吸収は小さくなる。これをダンコフ効果という。 自己遮蔽やダンコフ効果の補正をせず、単純に無限希釈断面積を用いると、ウラン238の吸収を過大に見積もり、その結果、プルトニウム239の生成も過大に見積もってしまう。 高度かつ複雑な炉心計算プログラムは、これらを見積もるためにあるようなものである。 実効共鳴積分は実験で比較的容易に測定できるので、ウラン238は実験データから求めた経験式がある。

ここで、Sは長さ1cmあたりの燃料棒の表面積でMは重量である。半径を5mm、ウラン酸化物の密度に10[g/c㎥]を用いると、ウラン238の実効共鳴積分は、20.7[b]となる。ダンコフ効果を考慮すると、さらに小さくなるが、このあたりで打ち止めにしよう。無限希釈での共鳴積分が278[b]であるから、実効共鳴積分1/10以下である。

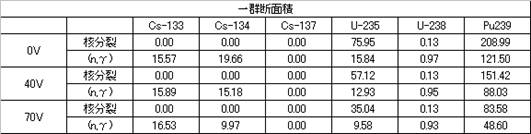

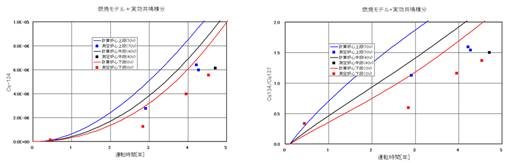

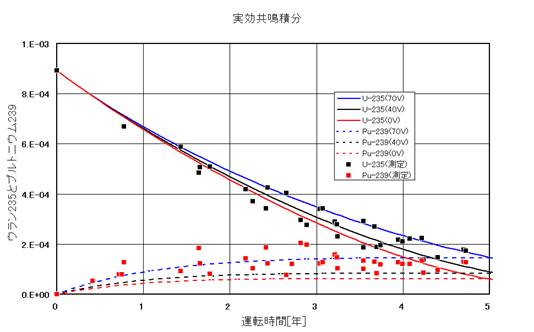

実効共鳴積分に置き換えると、ウラン238の一群断面積は、0.95[b]と、共鳴積分の場合の1/10ていどになる。 この一群断面積で燃焼モデルで計算すると、下図になる。

無限希釈断面積と比べると、改善されている。

壊変モデルと同等の結果となる。

プルトニウム239も常識的な結果となる。

ここで少し気になるのは、Cs-133である。

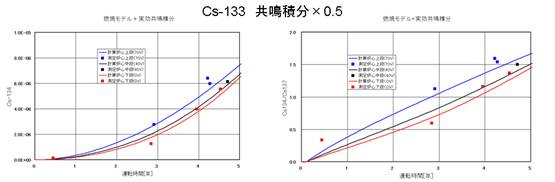

Cs-133は、ウラン238と似た、典型的な共鳴吸収体である。ただし、Cs-133自体は、ウラン238よりもはるかに密度が小さい、1万分の1程度なので、無限希釈状態に近い。しかし、中性子束が1/Eから大きく歪んでいるので、Cs-133(n,γ)反応の実効共鳴積分も大きく変る可能性がある。 ますは、ウラン238と同じように、共鳴積分の1/10と仮定する。

やりすぎの感がある。次に、1倍と0.1倍のほぼ中間(平均)で0.5倍すると、

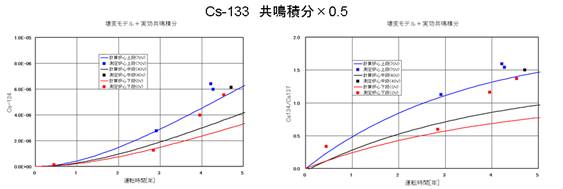

もっと改善され、簡易モデルとしては、測定とピッタリ一致していると言ってもよいであろう。 こうなると、Cs-134、ウラン235、プルトニウム239も実効共鳴積分を求めたくなる。ウラン235とプルトニウム239は、熱領域での吸収が大きいため、熱外領域をいじっても効果は小さい。Cs-134は(n,γ)反応よりもβ崩壊の壊変が大きいので、Cs-134の(n,γ)反応をいじっても、効果は小さい。 Cs-134は、実質、Cs-133の(n,γ)反応のみで生成される。Cs-133は安定核なのでCs-133の(n,γ)反応が変化すると、直接Cs-134の生成量に効いてくる。したがって、Cs-133の断面積をいじると、Cs-134の生成に直接効いてくる。 ウラン235とプルトニウム239に実効共鳴積分は、ウラン236やプルトニウム240などの(n,γ)反応の残留核の生成量を求める際には必要となるが、ウラン238のように経験式が整備されているとは思えない。炉心計算する覚悟が必要である。 ちなみに、壊変モデルでCs-133の実効共鳴積分を用いた結果を示す。当然、改善されることがわかる。

|

|

まじめな取り組み どの程度難しいのか この程度は難しい Cs-134の由来 単独での見積 Cs-133 壊変モデル 燃焼モデル Cs-137 ↓ 燃焼モデル → 燃焼モデル+無限希釈断面積 → 実効共鳴積分 |