CS-134 最近は、もっとと高度になってセシウム134も話題になっている。セシウム134は安定同位体であるバリウム134とゼノン134に挟まれているために、核分裂で直接生成されるのは僅かで、無視してもかまわない。事故直後は、セシウム134の検出が再臨界の証拠だという意見も聞かれたが、バカも休み休みにしてほしい。ただ、混乱していたときだったのはわかる。 セシウム134は、まずセシウム133が核分裂で生成され、セシウム133が中性子を吸収してセシウム134になる。したがって、原子炉内に長期間置かれた燃料でなければ、セシウム134は生成されない。原爆の場合には、瞬間的に全核分裂がおこるので、セシウム134は殆ど生成されない。広島・長崎のデータにセシウム134が無いのはそのためである。 少し放射能が増えたことを再臨界の証拠と言い立てるが、その中にセシウム134がかなり含まれていたりする。再臨界で生成されたものであれば、運転期間が非常に短いのでセシウム134は少ないはずである。だから、このような人たちはセシウム134のことも知らないで臨界問題を語っている。フォースアウトもタッチアウトの違いも知らないで、野球解説しているようなものである。 セシウム134の放射能は、沃素131やセシウム137のような簡単な式で求めることは難しい。燃料が置かれた中性子のエネルギー分布がわからないと求めることはできない。そのためには、簡易なものでもよいから原子炉中でのセシウム133の中性子吸収反応がわかっていなければならない。

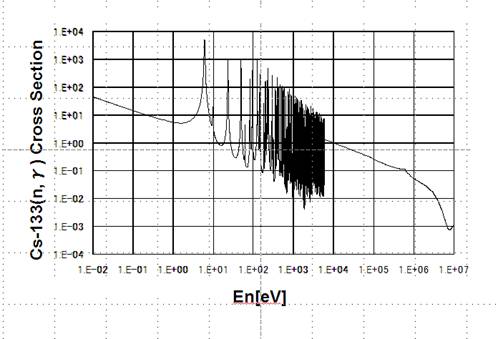

図は、セシウム133が中性子を吸収して、セシウム134になる反応の確率である。横軸が中性子のエネルギーである。横軸の最左端が、人間界の温度領域と認識すればよい。 セシウム133は、典型的な共鳴吸収核種と呼ばれるもので、中性子のエネルギーが高くなるにつれて反応が大きくなる傾向にある。常識的には、中性子のエネルギーが低い方が反応の確率が大きくなるが、セシウム133は、逆の傾向にある。ひねくれものである。これと似たひねくれものに原子燃料の殆ど(95%以上)を占めるウラン238がある。原子炉は温度が上がると核分裂が減る傾向にあり、これが原子炉の安定性を担保している。この性質は、ひねくれものウラン238によるものが大きい。 ウラン238は超大物であるから、皆、死に物狂いになって、ひねくれた性格を検討するが、セシウム133は、ウラン238に比べれば超微量の鼻糞のようなものなので、原子炉の運転に関しては、ウラン238ほどには大事に扱ってくれないが、計算が難しいことには変わりはない。 専用の計算機プログラムを用いると正確に求めることはできるが、仮に入手できたとしても使いこなすのは至難の技である。諦めなさいと言いたいところであるが、これもネットの力を借りれば、計算機プログラム使いこなすのと同等の結果を出すことができる。 例えば、専門家の計算結果を援用することである。その例として、北海道大学のCs-134とCs-137計算がある。 http://nms.qe.eng.hokudai.ac.jp/nuclear_safety/cs.pdf

この図を用いて、セシウム134の放射能とセシウム134と137の放射能比を求めることができる。 |